市役所の仕事内容って、どんな感じなの?

こんにちは。わじそうです。今回はこんな悩みにお答えします。

本記事は、現在、民間企業にお勤めの方で、公務員への転職を考えており、市役所も視野に入れている方向けに書いたものです。

他サイトに書かれていない「見落としがちな仕事内容」をできる限り意識しました。

私の主観も入っていますが、現役時代の体験談などを元に書いています。

なお、私は大手の企業から28歳で県庁所在地の市役所に転職しました。13年勤務した後、現在は退職して別の仕事をしていますが、正直、市役所へ転職して後悔はありませんでした。

民間企業時代とはまた違う苦労もありましたが、公務員という仕事を理解し、自分自身納得していたからだと考えています。転職の成功、失敗とは、自分自身が納得できるかできないかに過ぎません。

本記事が、市役所への転職への判断に役立ててもらえるとありがたいです。

前提となる「行政の仕事」とは?

一般的に公務員と言われる多くが、国や自治体の官庁など「行政機関」で働く職員です。

行政とは法律を実行するための組織のこと。

法律を実行していくことが公務員の仕事であり、この前提を見落としてはいけません。まず何よりも決められたことを確実にこなすことが使命です。

例えば「地域を活性化したい!」という想いは大切であり基本ですが、あくまで行政としての立場で取組むことになるということです。

ただし、決められたことを淡々と機械のようにこなす、というものばかりではありません。

実際には、法律はマニュアルのようにこと細かく規定があるわけではないので、現実と法律の間にはギャップが存在します。そのギャップを埋めながら運用していくのが、公務員の仕事の本質となります。

さらに対立するさまざまな考えがある中で、公平性を保てるよう調整していく。いろいろな制約がある中で、いかに問題解決を図るか?が公務員の腕の見せ所であり醍醐味です。

市の規模によって仕事内容が違う

市役所の仕事として、他サイトでは事務職と技術職で違うことや、職員の一日の仕事の流れが紹介されているのを見かけます。

しかし、その前に前提の話があります。市役所と一口でいっても、市の規模によって仕事内容が全然違うということです。

正確にいえば、所管する法律の事務の範囲が広かったり、狭かったりするということです。

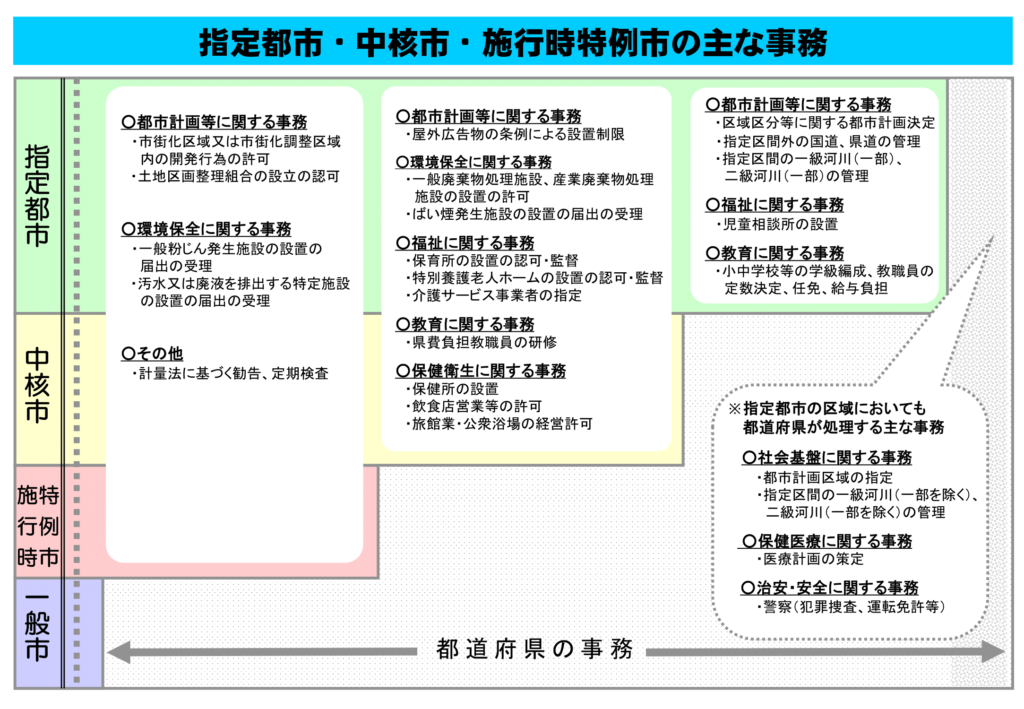

具体的には、規模によって市は4種類に分けられます。

(1)指定都市

(2)中核市

(3)施行時特例市

(4)一般市

例えば、指定都市の場合、都道府県に近い業務範囲となります。その市内においては、都道府県の権限ではなく、市の権限と責任の下、事務を行なうことになります。

中核市、施行時特例市、一般市になるにつれ、業務範囲が狭くなります。なお、市が行わない業務は都道府県が行います。

例えば廃棄物処理法における産業廃棄物の事務は、都道府県の仕事です。しかし、指定都市や一部の中核市などには、権限が市に委ねられており、都道府県と同等な業務を行います。

つまり、どの規模の市役所に入るかで、携わる業務内容が違ってくるのです。

部署によって仕事内容はまったく異なる。忙しさの差が激しい。

規模によって市役所ごとに仕事内容が違いますが、一つの同じ市役所内での仕事内容はどうでしょうか?

どんな市であっても、業務内容はも多岐にわたるため、さまざまな部署が設けられています。

市の規模が大きくなれば、業務範囲がより広がるので、当然部署も多くなります。

また部署によっては、出先機関に配属されることもあります。

すべての市役所に共通しているかわかりませんが、常に激務な部署もある一方、いつも定時帰りのゆったりとした部署があるのも事実です。

部署による忙しさの差が激しいのも特徴の一つです。

少なくとも私がいた規模の市役所(中核市)の場合、常に午前様で土日出勤も慢性化している部署がありました。規模が大きくなるとそのような部署も多くなる気がします。

異動を繰り返し、複数の部署を経験

公務員には欠かせない異動ですが、市役所も例外ではありません。

異動は、自分の職種や希望、それまでのキャリアなどは配慮されるものの、基本は人事側の都合で決められることが多いです。

異動して部署が変わると、業務内容が一変します。

現役の時「役所の異動は転職と同じ」と言っている方もいました。また異動しなかった職員も、周囲の職員が大きく変わるので、年度ごとに新しい職場になる感覚があります。

異動の頻度

職級や職場の状況によって変わりますが、事務職で2~3年、技術職で3~8年位といったところではないでしょうか。

もちろん事務職でも長い人もいれば、技術職で短い人もいるので一概には言えません。

事務職の場合

事務職の場合、ほとんどの部署が異動対象になります。仮に40年間市役所に勤務し、2~3年に一度異動する場合、少なくとも10か所以上の部署を経験することになります。

もちろん、一度経験した部署に再度配属されることはあるにせよ、さまざまな部署を経験することになるでしょう。

技術職の場合

技術職の場合、自分の職種(土木、建築、電気、機械、化学など)に関連する部署のみが異動対象となります。

また異動頻度も事務職よりも長めなため、定年までに数か所の部署だけ経験することになるでしょう。

事務職と技術職が同じ部署の場合も

事務職と技術職で、配属される部署に違いはありますが、完全に分かれているわけではありません。

両方の職種が在籍する部署もあり、技術職が多い部署に事務職の人が配属されるケースもめずらしくありません。

さらに出世し、管理職になると、事務職の職員が、技術職の多い部署のトップになることもあります。

こういったケースでは、事務職員であっても、技術的なこともある程度は理解しておく必要が出てくるでしょう。

一方、技術職の場合は、関連する部署以外に配属されるケースは少ないです。

研究開発のような業務は少ない

都道府県に設置されている「工業試験所」、「技術支援センター」などの名称を持つ施設が、政令指定都市に設けられていることもあります。

技術職を志す人の中には、このような施設で、大学の様な専門的な研究に従事できる?と思う方がいるかもしれませんが、こちらの施設では、市内の中小企業の支援を目的とした試験分析、技術者講習会の開催などが主であることが多いです。

自治体によっては、研究テーマを掲げ、論文を投稿することもあるようですが、大学の様な学術的なものというよりは、あくまで地域産業の課題に対するものとでしょう。

つまり、技術職であっても、研究開発のような業務は市役所ではあまり期待しない方がいいです。

また、もちろん異動はあるので、ずっと技術センターなどに在籍することもはありません。

共通するのは市民対応、事務、調整

最後に、国や都道府県と市役所の仕事内容で一番大きな違いといえば、やはり市民対応が基本であることです。

つまり、現場よりの仕事、市民相手の仕事、が多いということです。

これは大小の差はあれ、どの市役所、どの部署でも共通しています。

市民対応

日常的に、市民や事業者と電話や窓口で話したり、現場に行って話すことが多く、クレーム対応も中にはあります。

事務処理

現場も多いですが、公務員なので事務的なデスクワークが基本です。決められたマニュアルに沿って、正確に素早く処理する必要があります。

法律に基づく届出の審査がある場合は、常日頃から法律やルールを頭に叩き込んでおかなければなりません。

また、仕事は組織対応が原則。上司への密な報連相が必要で、基本、文書主義なので資料作成も日常茶飯事です。

調整

他部署や他機関とまだがる案件も多いため、調整を重ね、合意形成を図る機会も多いでしょう。役職が上がるにつれ、この仕事のウエイトが増していきます。

公務員全般に共通していることですが、結果よりプロセスが絶対です。つまり「どう決めたか?」。市役所の場合、対市民と調整を図り、合意形成のプロセスを図ることも多いでしょう。

まとめ

市役所の仕事内容について、理解は深められたでしょうか?

私自身、もともと技術系であり、窓口業務などサービス業が特別好きであったわけではありません。しかし、民間から転職したことや、国や都道府県ではなく市役所を選んだことに後悔はありませんでした。

本記事では、他サイトに書かれていない見落としがちな市役所の仕事内容についてまとめたつもりです。実際に自分で体験してみないとわからない部分が多いとは思いますが、納得した上で前に進めることをお祈りいたします。

最後までご覧いただきありがとうございました。

コメント