民間から公務員への転職って、やっぱり難しいのかな

こんにちは。わじそうです。今回はこんな悩みにお答えします。

ちなみに、わじぞうのプロフィールは、

・28歳の時、企業から市役所に転職

・県庁所在地の市役所に一発で合格

・採用後も民間経験は有利に

この記事を読むことで、公務員への転職は意外といけると思っていただければ幸いです。

民間企業から公務員への転職は難しい?

はじめに結論から申し上げます。

どこで公務員になるか次第

そもそも難しい・簡単というのは人によって違うものですが、「採用試験の内容」と「受験者」で考えてみました。

国?自治体?どこを狙うか次第

国や各自治体ごとに試験を実施

公務員と言ってもさまざまですが、官公庁の場合は国・都道府県・市・町村があります。

地方公務員の場合、自治体ごとに採用試験を実施しており、また小規模な市町村を除き毎年1回は実施していることがほとんどです。

ただ採用試験日が重なっていたり、併願できないなど、複数の自治体を年に何度も受験するのは難しくなっています。

試験区分はどうするか?

さらに試験区分を何にするかも重要です。

国や自治体によってさまざまですが、大きく分類すると、事務職・技術職・資格職の3つです。

技術職の場合、理工系出身かどうか学歴は問われませんが、大学で習うレベルの専門科目の試験があるため、必然的に大学の専攻による部分が大きいと思います。

資格職は保健師や薬剤師などがあり国家資格が必要です。

えっ?理工系の人は技術系受験するでしょ?

そうでない人もいますよ。理工系出身の事務系職員もいます。

国や都道府県庁、政令指定都市の採用試験は難易度がやや高め?

国か自治体か、また試験区分をどうするか判断するにあたり、採用試験の難易度はどうなっているか。

大学受験と違い「偏差値」の様な目安がなく序列化はできないので(そもそも大学受験と質が違う)、あくまで私の偏見も含んだお話をします。

やはり国や都道府県庁、政令指定都市などの大規模なところは、難易度が高いような気がします。

具体的な理由は以下のとおりです。

専門科目がある

公務員採用試験の多くが「筆記」と「面接」であり、「筆記」の場合は、「教養」「専門」「小論文・作文」を課されるケースが多いです。

「筆記」よりも「面接」が重視されるとはいえ、筆記で一定以上の点数を稼がなければ次へ進めません。

個人の学力にもよりますが、「教養」や「小論文・作文」については、事前準備にそれほど多くの時間を費やさなくても大丈夫だと思いますが、やはり問題は専門科目です。

国や都道府県、政令指定都市の多くが、事務系や技術系などのいずれにおいても専門科目を課しています。

専門科目は広範囲であり、大学で専攻したことを復習したり、専攻していない科目などは一から勉強しなければなりません。

もちろん専門科目とはいえ、基礎学力があるか見るための基本的なレベルの問題が多いと思いますので、きちんと勉強すれば誰でも合格点を満たすことは可能だと思います。

それでは各受験案内を見てみましょう(※詳細は必ず各案内を確認してください)

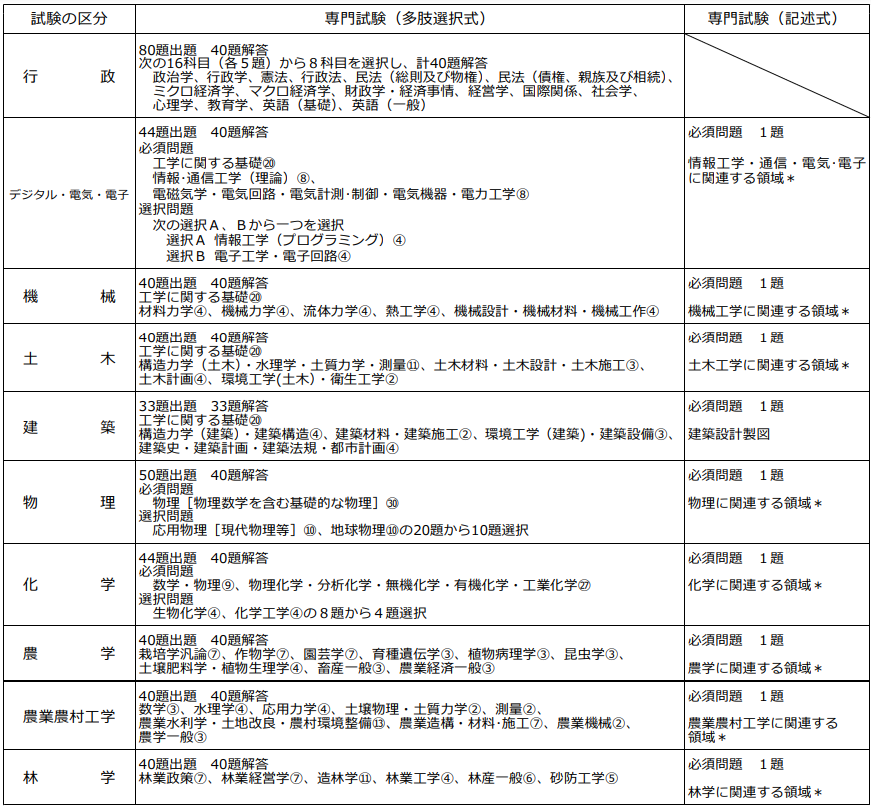

国家公務員(一般職)

こちらの表は、2022年度国家公務員一般職試験(大卒程度)の専門試験の内容です(一部を抜粋)。

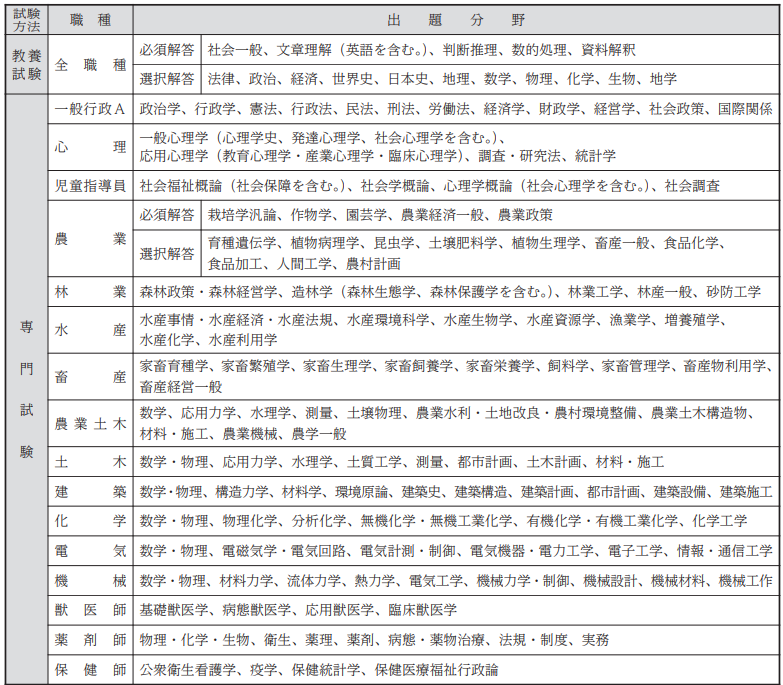

都道府県

こちらの表は、2022年度千葉県上級試験の専門試験の内容です(一部を抜粋)。

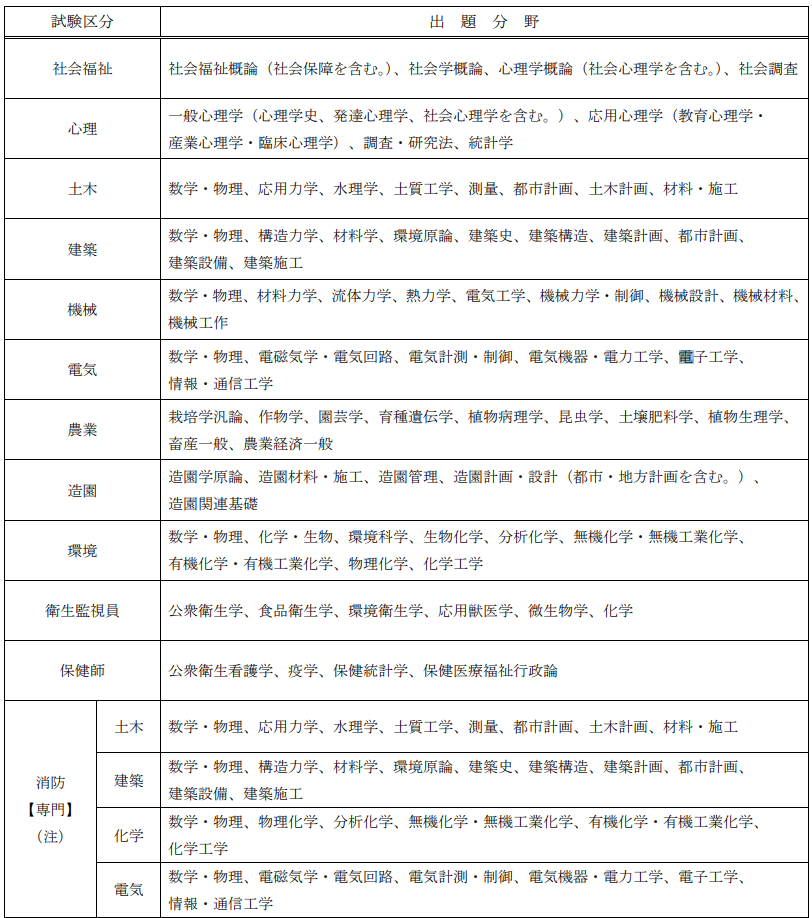

政令指定都市

こちらの表は、2022年度横浜市大卒程度の専門試験の内容です(一部を抜粋)。

ライバルが強い?

では実際に受験する人はどうでしょうか?受験なので当然ライバルの強さは無視できません。

倍率

倍率でみると、事務系で10倍以上であったり、技術系では数倍ということもあります。国や各自治体で、前年度の受験者数と合格者数が掲載されていると思うので確認してみてください。

ただ倍率が高いのは、誰でも受験可能なことも影響していると思いますので、そんなに気にしなくてOKです。

受験者のキャリア

試験区分ごとに採用人数が決まっているため、最終的にはどうしてもライバルたちに勝たなければなりません。

優秀なライバルが多く受験する場合は、当然ハードルがあがります。

これはあくまで私の偏見かもしれませんが、特に国や都市部の都道府県や政令指定都市は、人気が高く、有名企業や有名大学出身者が名を連ねることが多いと感じています。

有名な企業や大学を出ている方が必ずしも有利というわけではありませんが、実績としてプラスに働くことはあると思います。

面接での評価が同程度の場合は、そういうところで差をつけられることも考えられます。

したがって国や都道府県、政令指定都市の場合、優秀な人材が受験するケースも多く、ライバルに勝たないと合格を勝ち取ることはできないのです。

実際に、大手企業や国家公務員から地方公務員へ転職する人はたくさんいました

市役所への転職は比較的イージー?

それでは国や都道府県、政令指定都市以外ではどうでしょうか?

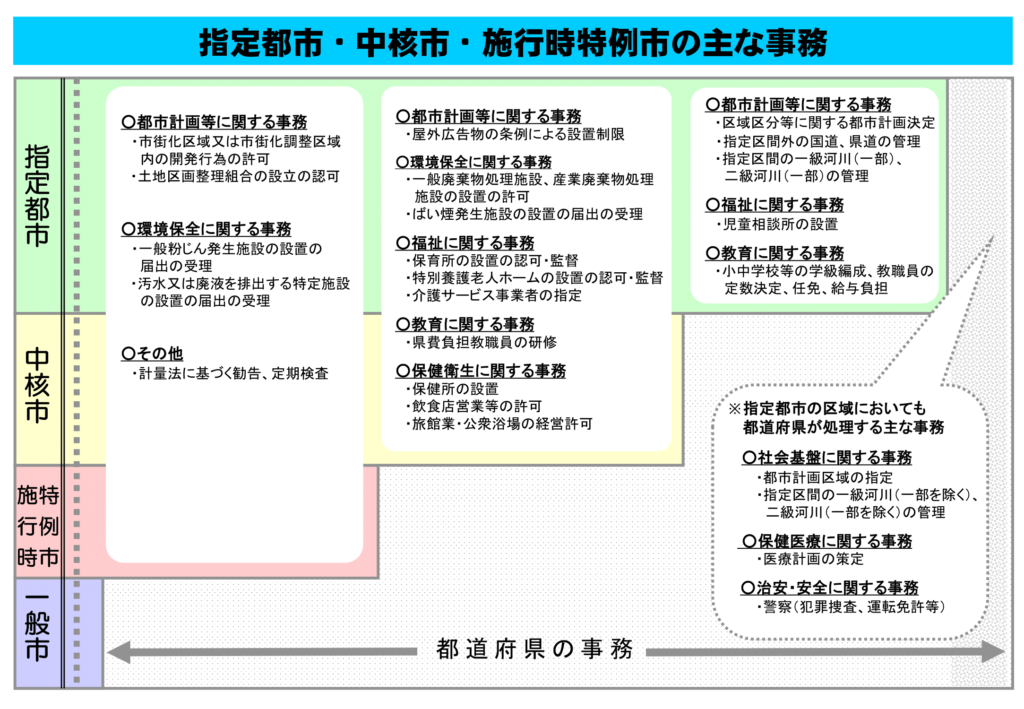

例えば市役所の場合、政令指定都市のほかに、中核市や特例市など規模によっていくつか種類があり、業務範囲が異なります。

実は、政令指定都市以外の市役所では採用枠は少なくなりますが、採用試験の内容が比較的簡単になります。

専門科目がないことが多い

「筆記」と「面接」があるのは同じですが、「筆記」の専門科目が設けられていない場合が多いです。

中核市の技術職の場合、専門科目が課されることもありますが、事務職にはない場合もあります。

さらに小さな特例市以下になると、出身学部が受験資格に入る代わり、専門科目が課されないケースもあります。(小規模な自治体では、そもそも事務と技術の区分がないこともある)

倍率は高くても強いライバルばかりではない

中核市などの場合、受験者数も少ないですが採用枠も少なくなるので、倍率はわりと高いです。

ただ前述のとおり、見た目の倍率にあまりこだわる必要はありません。どちらかというと、受験する人達がどうかです。

こればかりは自治体ごと年度ごとによって変わるので何とも言えませんが、政令指定都市ほど人気が高くないので、例えば有名企業や有名大学出身の割合も少ないと思います。

ただ最近は、中核市のような自治体を目指す高学歴な方々が増えつつあります。

中規模都市の良さに気づき始めたってことだね

民間企業の実績はプラスになる

新卒と既卒(民間経験者)ではどちらが有利なのでしょうか?

どうしても筆記試験は、時間もある現役学生の新卒者に軍配があがるかもしれませんが、民間経験の実績は、公務員の場合高く評価される傾向があります。

ただどっちを多くとるかなどは、自治体の判断によりますし、どちらかに大きく偏るということはないと思います。

ただ民間企業出身者にとっては、専門科目がなければ、そこで脱落するリスクは減り、民間経験の実績を活かして面接試験を有利に進めることができるでしょう。

専門科目されなければ、民間企業者有利かもね

『国や都道府県は、市町村よりエライ??・・・大昔の話です』

大学受験を勝ち抜いてきた人の中には、公務員試験を大学受験の延長と捉え、「試験が難しい」=「優秀なところ」と考えている人もいるかもしれません。確かに試験が難しければ優秀な人しか合格できないですし、中枢を担う機関となればそれなりの能力が求められます。

ただ注意してほしいのは、国や都道府県があたかも「名門大学」のようなブランドだと錯覚し、それだけの理由で入庁してしまうと、採用後に苦労してしまうかもしれません。

余談ですが、国家公務員総合職(いわゆるキャリア)の若手官僚の退職者が増えています。激務の割に得るものが少ないのだとか。。

公務員になってからの実際の話ですが、国、都道府県、市町村の違いは、役割が違うだけです。上級官庁という言葉もあり、権限の差はありますが、実際に働いていて、上下関係を感じたことはありませんでした。

今は地方創生の時代でもあります。もし国や都道府県など名前だけで選んでいる場合は、もう少し視野を広げ市町村を検討してみるのはいかがでしょうか。

市役所への試験攻略の鍵

では、実際に市役所の採用試験を合格するためには、どうすればいいでしょうか?

筆記試験は市販の参考書などを参考にするとして、面接試験攻略を中心に、私が重要だと思う基本的なことをお話しします。

情報収集

面接試験は情報収集が肝です。採用側のニーズを捉えられつつ、自分自身の関心や得意分野と結びつけられるようにしましょう。

まちづくりの総合計画を読む

どの自治体でも同じですが、どんなまちづくりをしていくかの「計画」を作成しています。

これを読み込めば、受験する市役所が何を目指しているかすべてわかります。

各分野で計画が書かれていますので、自分の関心事と結びつけながら面接のネタにしてください。

現役の人に会えれば会う

もし可能であれば、現役の職員と会ってみてください。

これはどんな転職でもいえることですが、自分がなりたい職業に実際になっている人に会って、話をすることはとても重要なことです。

難しい場合は説明会を聞きに行ったり、他自治体の職員でも構いません。面接のネタにもなりますよ。

面接試験が鍵

公務員試験の多くが、筆記より面接重視です。基本は「準備」と「会話」です。

面接での質問の半分は、お決まりのことの内容だと思うので、しっかりと答えられるよう準備をしてください。

あとはPRしようと前のめりになり、一方的に長くしゃべりすぎないことです。面接官への説明というより、会話をする感じでOKです。

「聴かれたら即答」が基本です。

黙り込んでしまうよりずっと好印象です。

そういえば、わじぞうさんって面接だけは得意だったよね。

人事課から評価されてたもんね。

・・・

面接官が見ているポイントは以下のとおりだと思います。

長続きできるか?本気度は?(熱意と事前準備量)

面接官(人事側)にとって一番避けたい事態は、すぐ辞めてしまうことです。入る前から本気でない人は、長続きするのか心配になってしまいます。

どんなに優秀な人でも、本気かどうかは話している内容や態度に現れるもの。別にテンションをあげろというわけではなく、自分自身が本気で入りたいと思えば自然と熱意は伝わると思います。

あとは本気度を気持ちだけでなく言葉で形として表さなければなりません。これは簡単です。どれだけ市役所の仕事を理解(事前に勉強)してきたかです。

実際の市役所の仕事は、高尚でクリエイティブな仕事ばかりではありません。現場よりで作業的なことも多く、正直「くだらない」と思ってしまうようなことも時にはあるはずです。

入庁してみて「こんなはずではなかった!?」とならないよう、自分自身のためにもしっかりと調べてください。

一緒に仕事したいと思えるか(感じよくする)

心証をよくすることが大切です。市役所はサービス業、つまり接客業です。たとえ普段、愛想がよくない人でも(?)、面接のときは明るく感じよくしてください(プロとして)。

面接で話す内容が的確で完璧に受け答えできたとしても、「何となく感じ悪い人」とは一緒に仕事はしたくないものです。特に自治体の規模が小さくなるほど、または技術職の場合など、職場の範囲が限定されますしね。

特に大企業や有名大学出身の人は、気を付けてください。馬鹿にした態度や見下した態度は、すぐに見透かされてしまいます(市役所の職員は相手の感情を読み取るのが得意です)。

一般枠と社会人採用枠の両方を狙う長期計画も

一般枠は、大学卒業後、29歳くらいまでの方が対象になるケースが多いです。私は28歳のとき市役所に転職しました。なので、民間企業出身ですが一般枠での採用でした。

最近増えているのが社会人採用枠です。これは市役所に限らずですが、年齢制限が高く設定されており、また筆記試験が免除されるケースが多いです。

その代わり、これまでの実績をプレゼンしたり、また採用枠自体が少ないので激戦区になりがちです。

おそらく社会人採用枠の受験資格は、経験数〇年以上とあるはずなので、仮に一般枠で入れなかったとしても、後で社会人で経験を積んで、チャレンジすることも可能です。

地元にこだわらなくてもOK

市役所の場合、自分の地元または住んでいたことがなければ、ダメなのでしょうか?

答えはNOです。私が勤めていた市役所でも、実際に市外や県外出身者もたくさんいました。

もちろん地元の方が、面接のときに動機を説明しやすかったり(「地元に貢献したい」など)、同じ中学、高校の先輩がいたりと、有利な面はあります。

ただ、きちんと「なぜここの市役所を選んだか」説明できれば問題ありません。地元でない方でも、旅行で行ったことがあるとか、事前に街のことをよく調べてPRできるようにしてください。

案外地元だと、苦情先が知人だったり、プライベートと仕事の行動範囲が重なったり、デメリットになることもあるので、地元にこだわらなくてもいいかもしれません。

まとめ

民間企業から公務員への転職が難しいかどうか、わかりましたか?

公務員試験は、専門科目がある場合は事前に広範囲に勉強する必要があったり、人気の高い自治体は競争相手が強かったりすると、ハードルがぐっと上がります。

しかし、中規模以下の市役所であればそうでもないことが、お分かりいただけたと思います。

ただ「公務員になりたければ小さい自治体をねらえ」と言いたいのではありません。

あくまで自分が納得できるところを選ぶのがベストです。

民間企業にいる方は、なかなか公務員試験の準備に時間をかけられない人も多いはず。特に理由もなく、わざわざ試験が難しいところを選ぶなら、「市役所」を選択肢に加えてみてはいかがでしょうか?

地方創生の時代。あなたの培ってきた経験やスキルが必要とされる場所で働けることをお祈りします。

最後までご覧いただきありがとうございました。

コメント